当前位置:首页 > 地方新闻

内蒙古:深耕土著品种繁育 筑牢渔业发展根基

在碧波荡漾的达里湖畔,数百万尾华子鱼逆流洄游,铺就生命的壮丽图景;在黄河故道蜿蜒的河道中,人工放流的黄河鲤跃动成生态修复的鲜活注脚。内蒙古自治区以土著鱼类种质资源保护为核心,将种业创新与生态治理深度融合,探索出一条“以鱼护水、以水养鱼”的绿色发展路径,为筑牢我国北方生态安全屏障提供了科学范本。

一、种业筑基:守护基因密码,激活生态修复原动力

面对气候变化与水资源短缺的双重压力,内蒙古将土著鱼类繁育作为生态修复的突破口,拯救濒危基因库:2023年,易危物种乌苏里白鲑在内蒙古首次实现规模化人工繁殖,受精率达95%,为高寒水域濒危物种恢复提供关键技术支撑。开展种质资源守护行动:依托达里湖雅罗鱼、黄河鄂尔多斯段鲶鱼等9个国家级水产种质资源保护区,建立种群动态监测网络,对细鳞鱼、哲罗鲑等珍稀物种开展遗传多样性保护。推进生态适应性繁育:呼伦湖和文得根水库鱼类增殖站积极与中国水产科学院黑龙江水产研究所开展紧密合作,共同开展繁育研究,努力提升珍惜濒危水生野生动物繁育技术,优化土著鱼苗种培育工艺。达里湖则通过铺设人工鱼巢、疏浚河道,将华子鱼自然产卵率提高至82%,其洄游盛景不仅成为生态旅游名片,更带动周边湿地植被恢复率达45%。

布设人工鱼巢

华子鱼洄游

二、以鱼治水:生物操纵技术重塑水域生态平衡

2025年,内蒙古生态放流规模3008万尾,放流资金1110万,其中98%为本土物种。在乌梁素海、呼伦湖等重点水域,放流的鲢鳙等滤食性鱼类有效抑制藻类暴发,湖体富营养化趋势得到遏制,水体净化显成效。黄河流域放流区域鱼类种群数量恢复明显,黄河鲤等土著鱼类重现产卵,群体生物多样性得到提升。

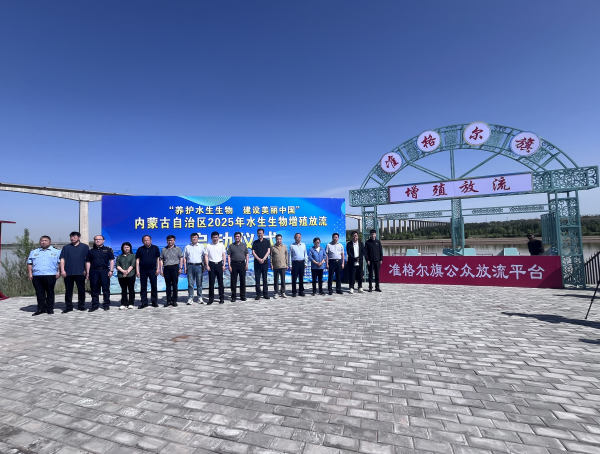

增殖放流启动仪式

增殖放流活动现场

三、绿色共生:从单一保护到系统治理跃迁

内蒙古将种业保护纳入全域生态治理框架,划定59.69万平方公里生态保护红线,在9个国家级保护区实施全年禁渔,设立界桩458处,2024年清理违规网具499张,守护鱼类产卵场与洄游通道,生命通道再畅通。

释放生态红利,呼伦湖通过持续十年治理,水域面积恢复500平方公里,鸟类种群从333种增至361种;达里湖华子鱼洄游季年吸引游客超5万人次,带动生态旅游收入5000万元,生动诠释“绿水青山就是金山银山”。

从实验室里精心保存的一枚鱼卵,到江河湖海中跃动的生命群落,内蒙古正以种业振兴重构人与自然的关系。这片土地上,每一尾土著鱼的繁衍都是生态系统的自我修复,每一次科技突破都在书写绿色发展的时代答卷。守护基因多样性,就是守护万物共生的未来;深耕土著种业,方能为北疆大地永续发展注入不竭动力。

相关附件: